後見契約 ~未来の不安に備える。後見人があなたに寄り添います。~

後見人 ~あなたの権利を守る、信頼の後見人~

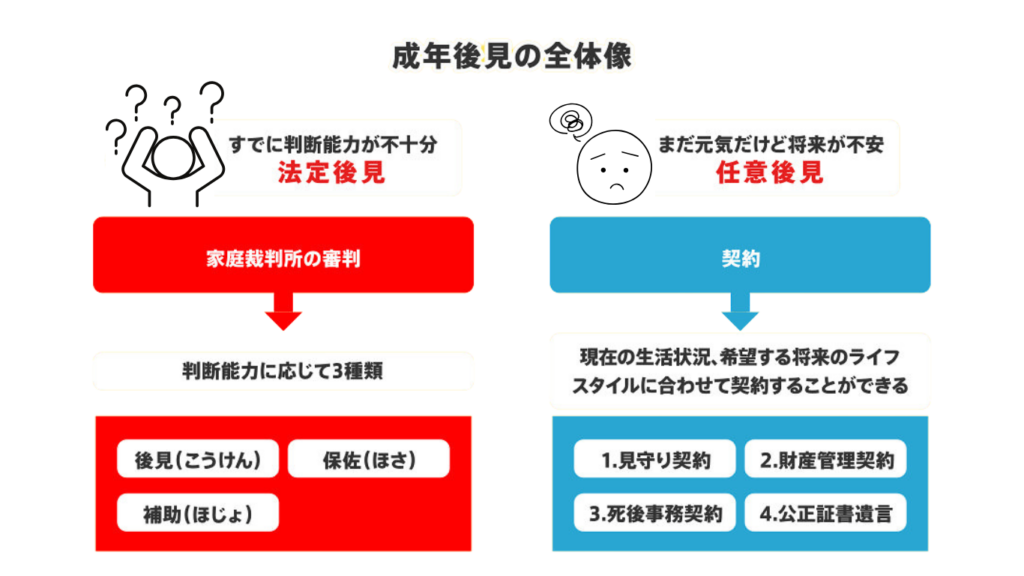

認知症や知的障害、精神障害などにより、判断能力が低下した人を法律面で支えるのが後見制度です。この後見制度には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。

任意後見とは、予め自分の後見人を指定する制度です。自分の意思を尊重し、信頼できる後見人と一緒に未来に備えることができます。

法定後見とは、判断能力が低下した方のために、法律に基づいて後見人がその方の財産や生活全般をサポートする制度です

任意後見のメリット

- 信頼できる人に後見人を任命できる

任意後見の最大のメリットは、自分が信頼できる人(例えば、家族や親しい友人)を後見人に選べる点です。法定後見の場合は、後見人が見ず知らずの第三者であることが多く、必ずしも身近で信頼できる人物が後見人に選ばれるわけではありません。任意後見であれば、自分の意思に基づいて選んだ人物が管理を行うため、安心感があります。 - 身上監護にも配慮が可能

任意後見契約を結ぶ際、後見人に対して身上監護(生活面のサポート)の具体的な方針を明示することができます。これにより、判断能力が低下した際に、生活面での配慮がしっかりとされることが期待できます。法定後見では、財産管理を専門とする後見人が選ばれがちで、身上監護に関しては十分に配慮されない場合もあります。 - 元気なうちに契約しておける

任意後見は、判断能力がしっかりしているうちに契約を結ぶことができます。そのため、自分の意思が反映された形で後見人を選び、後見の範囲や内容を具体的に決めることができます。これにより、万が一、判断能力が低下した場合でもスムーズに後見が開始されます。 - 柔軟な運用が可能

任意後見契約は、契約時に後見人に求める具体的な業務内容や制限を設定することができるため、個別のニーズに合わせた柔軟な対応が可能です。財産管理だけでなく、生活全般のサポートも具体的に指示できる点が大きな特徴です。

任意後見のデメリット

- 費用がかかる

任意後見契約を結ぶ際には、司法書士に手続きを依頼することが一般的であり、その際に発生する費用がかかります。また、後見監督人(裁判所が任命する監督者)も選任されるため、後見の効力が発動すると、固定のコストが発生します。 - 契約が発動するタイミングが遅れる場合がある

任意後見契約は、本人の判断能力が低下してから発動する仕組みですが、そのタイミングを見逃さず、スムーズに効力を発動させることは非常に重要です。このためには、普段から受任予定者(後見人となる人)とのコミュニケーションを密に取り、本人の判断能力が低下する兆候を共に見守る体制を整えておくことが大切です。特に、必要なタイミングを逃さずに後見の効力を発動できるようにするためには、任意後見契約だけでなく、他の契約(見守り契約・財産管理契約)も併せて準備しておくと安心です。 - 後見監督人の役割と選任

任意後見契約を発動させるためには、必ず任意後見監督人が選任されることになります。任意後見監督人の役割は、任意後見人が任意後見契約の内容どおり、適正に仕事をしているかを、任意後見人から財産目録などを提出させるなどして監督することです。任意後見人に加えて、任意後見監督人の費用が発生するために経済的な負担が増える場合もあります。 - 後見人の選定の難しさ

信頼できる後見人を選ぶことは、慎重に行うべきです。しかし、実際には後見人の選定が難しく、信頼できる人が見つからない場合や、後見人が途中で不適切な行動を取ることを完全に防ぐことはできません。